| 東京見物−6 | |||

| 私はかつては「ラジオ少年」でした。今でも古いラジオとかを見ると、見境なく買ってしまいます。 以前から東京にはNHKの放送博物館というのがあるのは知っており、いつかは行ってみようと思っておりましたが、なかなか行く機会がありませんでした。 ある日本出張の土曜日、ホテルで目を覚ました私はナゼかこの放送博物館の事を思い出したので、行ってみる事にしました。場所は港区の愛宕山。 地下鉄で行くのが一番便利なのですが、日本で本格的なラジオ放送が始まったのは大正14年との事、当時は地下鉄なんかないハズ、やはり当時を偲んで、JRの新橋駅からトボトボ歩く事にしました。 少々オタクっぽい世界ですが、、、、それはそれとして、、、。 |

|

JR新橋駅前 土曜日の朝10時頃の駅前。 待ち合わせによく使われる場所で、噴水と明治初期に日本ではじめて走った汽車が置かれています。 愛宕山はこおから歩いて15分見当で、大体の方向を定めて歩きました。 15分くらい歩いたところで、ビルの工事現場の警備員に愛宕山を聞いたところ、ほんの2−3分のところまで来ておりました。 やはりそこだけが、ビル街の中で丘(山)になっておりました。 |

| 放送博物館の入り口 愛宕山の坂を登りきったところに博物館はあります。 土曜日の午前中、しかもNHK放送博物館などという、マイナーなところ、人影は全くありません。 博物館と言っても本当に小さな建物で、後ろには何とか言う、超高層のホテルが建っております。 「本当に開館しているのかなー?」 ちょっと不安になってきました。 入り口の方に行くとアレ?、扉が閉まっております。 でも中は微かに灯りがついているし、よく見ると張り紙がしてあり、隣のドア−から入るように書いてありました。 よかった、よかった。 新橋駅から歩いてきた甲斐がありました。地下鉄の神谷町からですと、数分の所です。 |

|

|

日本最初のテレビ実験 入り口を入ってすぐ右に、高柳博士が日本で最初にテレビの実験に成功した時の様子が、再現されております。 イロハの「イ」の字が割ときれいに映し出されており、昭和2年(1927年)とあります。 テレビの研究は当時イギリスが進んでいたと説明に書かれてあり、やがてこの技術がレーダーの研究に繋がっていったそうです。 |

| ラジオを聞く親子 入り口付近にはたくさんの写真がパネルにして展示されておりますが、その中のひとつ。 昭和5年頃(1930年)の写真で、大きなラッパのついたラジオを5人の親子が聞いている様子です。 お母さんは丸髷、男の子2人は坊主頭、女の子2人はおかっぱ頭。 季節は夏のようで、スダレがしてあります。当時の番組表も展示されておりますが、娯楽番組は少なく、浪曲とかがあるくらいです。 子供達、退屈だったでしょうね、きっと。 |

|

|

昭和10−15年頃のラジオ 日本ではこのようなラジオは、どこを探してもないと思いますが、アメリカにはまだ一杯あります。 八角形のお皿のようなものはスピーカーです。 当時のラジオはどのような音がするのか、実際に聞くことができます。 歯切れの良い、電話で聞くような音でした。 どのラジオもきれいな木のケースに入っており、私も1台欲しくなりました。 |

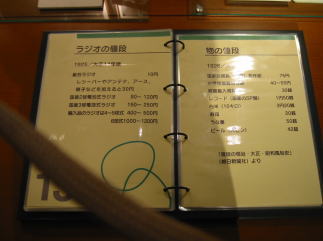

| ラジオの値段(昭和2年頃) 鉱石ラジオ:30円、国産3球式真空管ラジオ:150円−250、輸入5球式ラジオ:400円−500円。 これに対しての当時の給料、物価は 小学校教員初任給:35円、米10kg:3円20銭、ビール大瓶:42銭、うな重:50銭、寿司:20銭。 ウーン、ちょっと難しい。米の値段からすると今の物価は2000倍。そうするとビールは高いし、先生の給料も高すぎる。 まあ真空管の国産ラジオは今で言うと、車1台くらいの値段だったようです。 |

|

|

玉音放送録音盤 太平洋戦争の終結を知らせるため、天皇陛下が肉声でこれを放送するために録音したものです。 右の黒い箱は、その放送を天皇陛下自身が昭和20年8月15日に聞いたラジオで、RCA製の5球スーパーラジオとなっておりました。 RCAとは「Radio Corporation of America」の略で、天皇陛下は自分の声を敵国である、アメリカ製のラジオで聞いたことになります。 これは意外でした。 |

| 放送用機材の歴史 放送用機材の中心はやはりラジオでは録音機器の発達でしょう。放送局の中で人の声とか、音楽を放送しているだけではラジオの価値が上がらない。 今はタバコ大の録音機が5000円で買えますが、昭和20年代の録音機は、とてつもない大掛かりなもので30kgとか40kgの重量があった、とありました。 そうか、放送記者はこれをかついで走り回る、つまり記者の条件は体力か。 ま、これは今の私の仕事に、必要な条件と同じですが、、、。 |

|

|

テレビ放送の歴史 放送博物館は当然ラジオだけではなく、テレビ放送の歴史も詳しく紹介しております。 テレビの本放送開始は昭和28年(1953年)とありますから、私が生まれた直後で、当時のテレビ受像機とか番組が展示されていました。 最初の頃のテレビ受像機って6チャンネルしかなかった、初めて知りました。 |

| 人気番組の歴史 テレビの歴史はテレビそのもののハードウエアーの歴史よりも、番組の歴史に興味があります。 昔の紅白歌合戦、初代太閤記、おはなはん、とかなつかしい番組を実際に見る事もできます。 「ちろりん村とくるみの木」という番組を見てみましたが、そう言えば、小学生の頃やってたなー。 しかし何か足りない?そうか、ここはNHKの放送博物館。 民放番組の歴史には一切触れられていないのです。 |

|

|

ラジオJAPAN 毎日お世話になっております。 オハイオのようなアメリカ中西部より東、及び南は日本からの直接の放送はよく聞こえません。 私が毎日聞いているのはカナダの東部から送信されている放送で、これは非常によく受かります。 番組はNHK第二放送で、非常にお堅い内容ばかり! そもそも日本にいた時に、NHKの第二放送なんて聞いたことがなかった! でも文句は言えません。とにかく日本語の放送ですから。 |

| 展示の様子 博物館自体はそれ程広くはありません。でもラジオ、テレビ放送の歴史をざっと知るには大変便利な場所です。 特にテレビの昔の番組(NHKだけ)を実際に見ることができるのは嬉しいところです。 一階で申し込めば、殆どの番組を見ることができるようです。 さすがにこのようなマイナーな博物館でもちらほら見学者を見ることができました。 |

|

|

坂の途中にあった料亭 放送博物館を出て、坂道を下りていくと右手に結構な料亭がありました。 玄関も打ち水がしてあるし、電気もついているので、営業中のようでした。 2階の方を見るとここも電気がついているので、誰か客がいるようでした。 お腹も空いているので、何か食べたいなー。でもこの料亭で天ぷらうどんを注文しても、出してくれる雰囲気ではなかったので入るのは止めました。 |

| 上日比谷通り 土曜日なのでどこのビルも閉まっております。 喫茶店に入ったら、ここも1時半で閉めるとの事。マスターが 「土曜日は商売になりませんからね。」 と言っておりました。 一杯250円のコーヒーを飲んで直ぐに出ました。 放送博物館はこの右手、愛宕山神社の横になります。 |

|

|

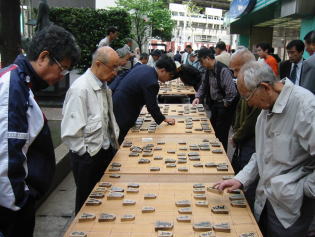

縁台将棋ではなく、駅前将棋 新橋駅まで戻ってくると、街頭将棋大会をやっておりました。その場で申し込めば、誰でも参加できるとあります。 しばらく眺めておりましたが、結構高いレベルの勝負から、エーっというレベルまで様々。 私も参加してみようと受付のところまで行ったら、16人待ち。 諦めました。 中学生くらいの男の子、すごい早差しで、しかも腕も相当なもの。あっと言う間にオジサンを負かしてしまいました。 |

| 新橋駅を降りてから戻ってくるまで昼食の時間を含めて約3時間のコース。博物館で昔のテレビ番組を一杯見れば別ですが、ちょっと散歩を兼ねて行くには手ごろなところです。 小学生から中学生にかけて見たテレビ番組を見れるのは、ここしかありません。売店もありましたが、これらの番組のビデオを販売してくれると嬉しいのですが、、、。 |